本記事は、韓国社会福祉共同募金会フィランソロピー研究センター(Philanthropy Research Center, Community Chest of Korea)のイ・スヒョン氏が、2024年に発表した研究『寄付環境の変化:非営利組織の認識と対応』を本稿のために要約し、それを日本語に翻訳・編集したものです。研究論文の全文(韓国語)は、こちらのリンクからご覧いただけます。なお、本記事の翻訳にあたり、韓国社会福祉共同募金会のジョン・ユンギョン(Yunkyeong Jung)氏にご協力いただきました。心より感謝申し上げます。

現代社会において危機がますます複雑化するにつれて、非営利組織(NPO)の役割は、かつてないほど重要になっています。 NPOが社会課題の解決の最前線に立ち続ける一方で、寄付のあり方は急速に変化しています。過去10年間、韓国のNPOは構造的な不安定さに直面しながらも、寄付に大きく依存し続けてきました。この経験は、日本を含む他国の非営利セクターにとって、貴重な示唆を与えてくれます。

政策の変化:透明性と監督機能の強化

過去10年間、韓国政府は非営利組織(NPO)の寄付金募集や配分における透明性と説明責任を高めるため、さまざまな施策を講じてきました。具体的には、財務開示の義務化や、統合的な寄付管理システムの導入などによって「透明性」の強化が図られています。こうした努力は社会的な信頼性の向上に貢献した一方で、小規模なNPOにとっては、財務監査や報告システムの維持・管理にかかるコストが増加し、負担となっています。 近年、韓国の地方自治体は「ふるさと愛の寄付」*といった新たな取り組みを開始し、資金調達を行っています。これは、これまで民間セクターが主導してきた領域に公共セクターが参入するという、注目に値する変化を意味します。公共の資金源が拡大することは前向きに捉えることができますが、同時に、NPOの独立性や自律性を弱体化させるのではないかという懸念も生じさせています。

*訳注:日本の「ふるさと納税」を参考に、2023年に韓国で始まった制度。住んでいる自治体以外への寄付を通じ、地方創生を促すことを目的とし、寄付者は税金控除と返礼品を受け取ることができる。

企業の役割の変化:寄付する立場から、社会を動かす主体へ

企業セクターでも、同じように大きな変革が起きています。韓国企業のCSR戦略は、これまでの単なる寄付から、パートナーシップの形成、さらには社会プロジェクトの直接的な実施へと進化し、CSR、CSV(共有価値の創造)、ESG(環境・社会・ガバナンス)といった段階を経て発展してきました。この変化は、NPOが企業から「下請け」としての役割を担わされる危険性を生じさせています。企業との連携は貴重なリソースをもたらす一方で、特に小規模なNPOにとっては、ESG報告や有効性評価、社会的インパクト評価といった、対応が難しい要求を課すことが少なくありません。こうした力関係は、NPOのミッションに基づく活動と企業パートナーの利益との間に溝を生み、リソースの安定性と、組織としてのアイデンティティや自律性との間で緊張を高めています。

個人寄付者の変化と寄付環境の不安定化

過去10年間で、韓国における個人の寄付者数は着実に増加していますが、一人あたりの平均寄付額は減少傾向にあります。寄付者の高齢化や経済不況、社会貢献を意識した消費行動の台頭といった要因が、個人の寄付市場をより不安定にしています。オンラインやデジタルでの寄付プラットフォームが広く普及するにつれて、寄付者はより高い「透明性」と「インパクト」を求めるようになりました。しかし、小規模なNPOは、こうした要求に十分に応えるための人員や資金が不足しているため、新規の寄付者を獲得し、既存の寄付者との関係を維持することが困難になっています。その結果、市民の社会への関わりがどんどん薄れており、NPOはその対応に苦慮しています。

デジタル技術と社会に存在する構造的な格差

新型コロナウイルスの流行以降、デジタル技術は寄付環境にとって不可欠な存在となりました。オンライン決済システム、SNSキャンペーン、動画コンテンツ制作といったツールが、新たな寄付の機会を生み出しています。しかし、韓国の多くの小規模なNPOには、こうした投資を行うための能力やリソースが不足しているのが現状です。大規模なNPOが積極的に新しいテクノロジーを導入し、寄付者とのつながりを広げている一方で、小規模なNPOは限られた予算や人員のために、構造的な障壁に直面しています。

NPO組織内の変化:世代の移行と、労働力の不安定性

組織内部の要因も、変化する寄付のあり方に大きな影響を与えています。若い世代の職員が明確な役割や合理的な業務体制を重視する傾向がある一方で、小規模なNPOは依然として、職員に幅広い能力と高い献身を求めています。このギャップは世代間の緊張を高め、特に30代から40代の中間管理職が頻繁に離職する原因となり、組織能力に空白を生じさせています。有意義な変革と、人件費を賄うための安定した資金がなければ、職員の定着率の低さは、NPOの存続そのものに対する構造的な脅威となり続けるでしょう。

結論

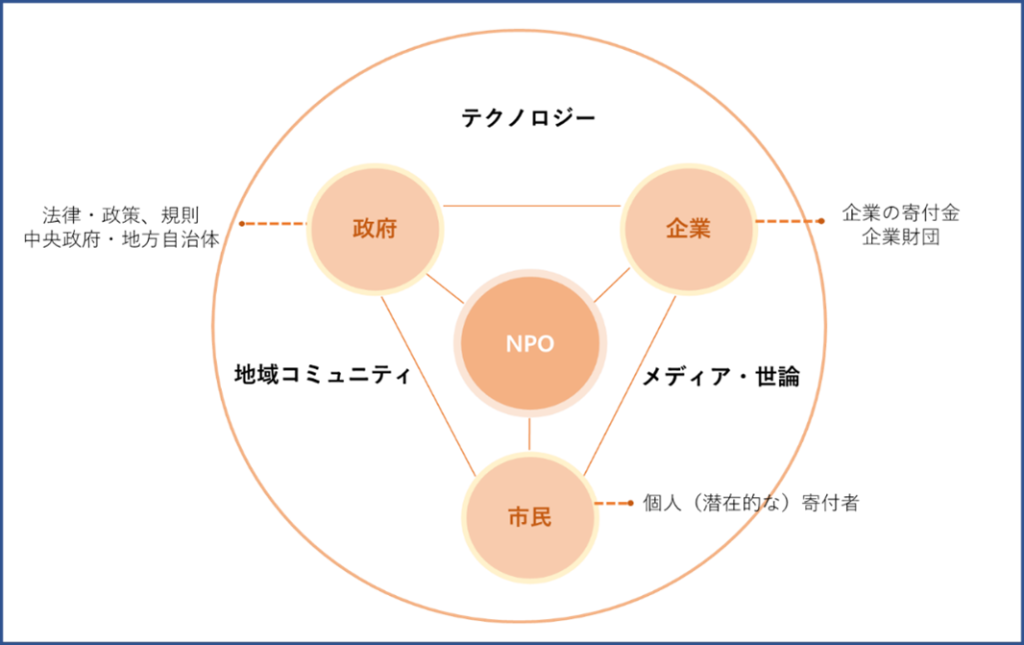

過去10年間で韓国の寄付のあり方が変化したことは、韓国のNPOに成長の機会をもたらす一方で、その存続を脅かす構造的なプレッシャーも与えてきました。しかし、この経験は韓国固有のものではありません。むしろ、世界の非営利セクター全体が直面している、より広範で共通の課題を反映していると言えるでしょう。 韓国の事例から、いくつかの考察を導き出すことができると思います。NPOの未来は、監視体制や組織の透明性を強化するだけで確保できるものではありません。透明性は不可欠な要素ではありますが、それだけでは十分ではないのです。どれほど報告や説明責任のためのシステムが洗練されても、根本的な問いに答えなければ、小規模なNPOが生き残り、成長していくことは難しいでしょう。結局のところ、問題は単に「NPOがどのように活動するか」ではなく、「なぜNPOが存在するのか」という点にあります。 フィランソロピー(社会貢献活動)のエコシステムも同様のことが言えます。持続可能なエコシステムを構築する鍵は、「バランス」にあります。政府、企業、市民、そしてメディアといった、いかなる主体も単独でこのエコシステムを維持することはできません。相互の協力と均衡が不可欠なのです。たとえ一本の柱が崩れても、エコシステムの全体構造は危機に瀕します。フィランソロピーのエコシステムは、自己利益を追求する場ではなく、信頼と協力を通じてのみ機能する、非常に繊細なコミュニティと言えるでしょう。 しかし、いくつかの未解決の課題が残っています。人材、資金、そしてテクノロジーの能力における不均衡は、エコシステム内の多様なアクター間、そして異なる規模のNPO間で格差を生み出し続けています。このような格差は、社会課題の解決に向けたアプローチの多様性を脅かします。リソースが不均等に配分されると、創造性やイノベーションが特定のグループに集中し、他のグループが取り残されるリスクがあるのです。 では、NPOはどのように対応すべきでしょうか?何よりも、私たちは自らの組織に正直な問いを投げかける必要があります。「なぜ私たちの団体は存在するのか?」と。外部からの支援や協力を求める前に、まず自らのアイデンティティを再検証し、再確認することが不可欠です。目的が明確でないNPOは、信頼を勝ち得たり、強力なパートナーシップを構築したりすることに苦労するでしょう。特に中小規模のNPOは、以下の点について考える必要があります。

1. 企業と連携する前に、自らのアイデンティティと役割を定義する

NPOと企業の双方にとって有益なパートナーシップを築くには、小規模なNPOが、まず自らの目的意識と方向性を明確にし、組織独自の特性に基づいた戦略をはっきりと定めることが不可欠です。その上で、企業のパートナーに共感してもらえるようなインパクトを提示することが重要になります。パートナーシップにおける交渉力を高めるには、意思決定の枠組みとなる内部方針やガイドラインを持つことも欠かせません。これらは、企業の寄付者からの過度な要求に対するセーフガード(防衛策)としても機能します。

2. 長期的な寄付者との連携を多様化する

NPOは、長期的な寄付者とのエンゲージメント(関わり方)を多様化するべきです。関係が深まるにつれて、寄付者はより寛大な支援を行う傾向があります。小規模なNPOは、一般的に寄付者の数が少ないため、密接で有意義な関係を構築しやすい立場にあります。しかし、多くのNPOは、その関係を個人的なつながりだけに限定しがちです。今こそ、長期的な寄付者を単なる支援者ではなく、真のパートナーや活動の仲間として認識すべき時です。彼らが有意義に関われる機会を提供し、意見や協力を求めることで、関係を強化し、団体のミッションを前進させることができます。

3. 市民と関わるためのチャネルを確立する

小規模なNPOは、活動やインパクトを伝えるプラットフォームがないために、財政的に苦戦することが多々あります。NPOと市民を結びつけるコミュニケーションチャネルが喫緊に必要とされています。特に、小規模な組織を紹介し、市民の活動参加を促すような、開かれたオンラインプラットフォームが重要です。こうしたプラットフォームで小規模なNPOの持続可能性を維持することが、多様で強靭な非営利エコシステムを育む土台となるでしょう。 NPOが持続するには、その「存在意義」が、透明性、協力、そしてリソースへの公平なアクセスの上に築かれていることが不可欠です。今私たちに求められているのは、既存の組織の枠組みを超えて、改めて「NPOの本質とは何か」を問い直す勇気なのです。

フィランソロピー研究センターは、韓国社会福祉共同募金会に属する専門の研究機関として2005年に設立されました。私たちは、フィランソロピーや社会の変化、そのインパクトを探求することで、韓国の寄付文化をさらに成熟させることを目指しています。福祉専門家、非営利セクターの実務家、そして一般市民の誰もが、フィランソロピーに関する知識や情報に簡単にアクセスできるよう努めています。すべての人々にとって持続可能な社会を築くための基盤作りに、ぜひご参加ください。 当センターの公式ブログ(韓国語)では、韓国のフィランソロピーに関する情報を手軽に知ることができます。興味のある方は、ぜひこちらからご覧ください。

フィランソロピー研究センターは、韓国社会福祉共同募金会に属する専門の研究機関として2005年に設立されました。私たちは、フィランソロピーや社会の変化、そのインパクトを探求することで、韓国の寄付文化をさらに成熟させることを目指しています。福祉専門家、非営利セクターの実務家、そして一般市民の誰もが、フィランソロピーに関する知識や情報に簡単にアクセスできるよう努めています。すべての人々にとって持続可能な社会を築くための基盤作りに、ぜひご参加ください。 当センターの公式ブログ(韓国語)では、韓国のフィランソロピーに関する情報を手軽に知ることができます。興味のある方は、ぜひこちらからご覧ください。